政治家が高齢者に忖度するのは若い世代が投票に行かないから

DX顧問となって頂ける方を募集しております。LINE友だち追加で簡単!3秒で登録完了、個人情報登録無しです。案件はLINEにて配信しておりますので、足元稼働予定がない方でも、お気軽に御登録頂けましたら幸いです。LINEはこちらから。

今日は2022年6月23日。

参議院選挙の時期が近づいてきました。若い人は投票には行かないとはよく言われていることで、「選挙に行きましょう」とはよく聞く話です。今日は選挙について書いてみたいと思います。

ちなみに、年代別の投票率は、衆議院はこれ。

出典元: 総務省のデータから弊社が加工して作成, URL: https://www.soumu.go.jp/main_content/000255967.pdf

参議院はこれ。

出典元: 総務省のデータから弊社が加工して作成, URL: https://www.soumu.go.jp/main_content/000646811.pdf

衆参共に、

20代、30代、40代、50代で、過去から現在に近づくにつれて、投票率が下がっている

60代、70歳以上では、過去から現在に至るまで、ほぼ投票率は変わらない

となっていて、非常に良くない傾向です。

でも、これだけだと本当に高齢者の方が有利になるかどうかはわかりません。なぜならば、政治家の観点から見れば、高齢者の投票率が高いから高齢者に忖度するのではないからです。政治家が高齢者に忖度するには、高齢者の投票数の、投票全体に占める割合が大きい必要があります。つまり投票率だけだと不十分で、世代ごとの人口も加味した、投票人口をまず、計算する必要があるってことです。

現在は少子・高齢化が進んでいるわけですので、高齢者は若者に比べて投票者数が多いとは想像できるものの、果たしてどの程度なのか?

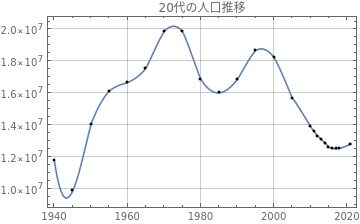

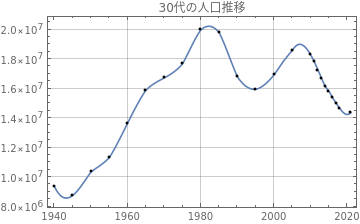

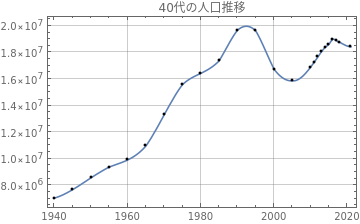

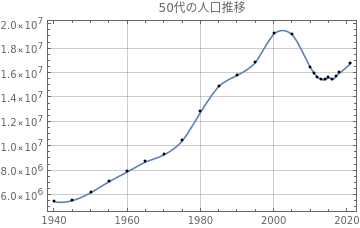

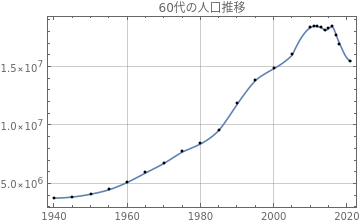

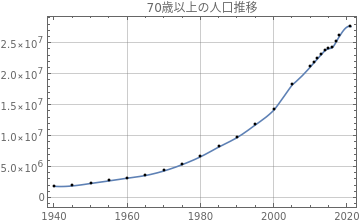

まず、1940年から2021年における、年代別の人口推移はこちら。縦軸が少しわかりにくいのですが、1.0×10^7で、1000万人です。

出典元: 互助会保証株式会社のデータから弊社が加工して作成, URL: https://www.gojokaih.co.jp/wp-content/uploads/201903_jinkou-suii.pdf

これをみると、70代以上の高齢者が他の年代と比べて特に多いのがわかります。70代以上の人口は、人口減少と叫ばれている中、なんと増えているんですね。一方20代、30代は著しく人口が減っています。

さっき見た投票率と、この年代別人口から、年代別の投票数の推移を計算することができます。こちらは衆議院。

先程の人口推移で若者は人口が減っていたにも関わらず、投票率も減っているために、20代の投票数は衆議院なら1967年と2021年を比べるとなんと3分の1ぐらいに減っていますね。

そしてこちらが参議院。

参議院だと、20代、1989年と2019年を比べると、2分の1。

なかなかヤバいですね。。

そして、少子高齢化と、若者の投票離れは、どの様な影響をもたらしているのか?

上のデータから、年代別の投票者数の割合を出したのがこちらです。この割合が大きければ、その分その年代の政治への意向が通りやすくなり、そして政治家も選挙に当選するために、その年代に向けての忖度が大きくなる、ということになります。逆もまた然りです。

まずは衆議院選挙から。

同じデータですが、数値で見てみると。。

おおおおお。。。2021年で、60代、70歳以上で既に46%に達してしまっている。。。

20代、たったの7.74%!30代でも11.2%!

これじゃあ若者向けの施策なんて、政治家が公約に掲げるのは難しいでしょう。まずマジョリティを攻めるのが何事も常套手段ですから。

1967年を見てみると、20代の割合は約25%なのに対して70歳以上は約4.5%程度。今と昔を比べると、完全に逆転していますね。。

じゃあ逆に、もし投票率が100%、つまりみんな投票したとした場合とどう違うか?この場合は、年代別の人口比に等しくなるはずですので、年代別人口の割合を見てみると

20代なら12.14%です。さっきの7.7%程度とは、およそ4.5%ほどの差です。つまり、

少子高齢化により、投票率が100%であっても、高齢者の意見が通りやすくなっているのに、若者の投票率が低いために、高齢者の意見が、更に通りやすくなっている

ということです。こりゃ、高齢者に忖度した政策しか出てこないはずです。20代なら7.7%程度、30代でも11%程度にしか票に結びつかないのです。ある意味、政治家達の、高齢者忖度も理にかなっています。20代、30代向けの政策を公約に掲げても、選挙に勝てないことは明白なわけです。

同様の図を参議院のものも参考に貼っておきます。

じゃあどうしたらよいのか?

先程見てきたように、20代の人々が投票により、政治に反映されるのは、2021年でたったの7.74%程度しかありません。こんなことでは、結果的に若い人たちが住みやすい世の中なることはあったとしても、意図的・計画的にそうなりようがありません。

じゃあどうしたらよいのかというと、当たり前の話ですが選挙に行くことです。特に、20代から50代あたりの投票率を高めることではないかなと思います。

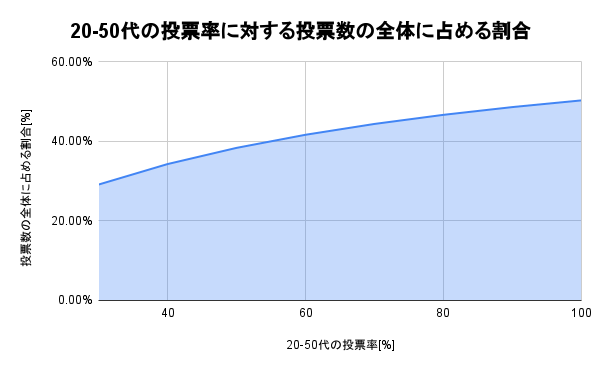

実際にこれが実現すると、どうなるのかやってみたいと思います。2021年の衆議院議員選挙でいうと、投票率は60代が71%, 70歳以上が62%弱です。ここはそのままにして、20代から50代までを30%から、10%刻みに投票率を上げていくと、各年代の、投票者数の全体に対する割合はこんな感じになります。(一旦人口ベースで出して、割合を再計算しています。)

投票率を上げていくと、だいぶ見た目が変わってきます。若者の意見が通るような割合になってきました。今度は20代-50代の割合の合計と、投票率との関係をグラフにしてみます。

100%は難しいですが、80%程度までなら、現実的にいけそうじゃないですか?80%で、なんと46.69%にもなるわけです。これだけあれば、高齢者寄りだった政策は、大きく転換されるでしょう。繰り返しますが、ただ、投票に行くだけでいいんです。80%程度まで投票率が達したら、若い世代の側の意見も政治家は聞くようになります。

また、この世代はテレビをあまり見ず、インターネットメディアを見る世代です。政治家の戦い方も、きっと大転換を迫られるはずです。

なんで投票に行かないのか?

以下は、選挙に行かない理由です。

出典: yahooニュース. URL: https://news.yahoo.co.jp/articles/4ee724e55d9010a816ecf8ab5c329bb19b517627

このデータ、ソースは10~70代以上の2000人ということですが、1位に「投票したい候補者・政党がいない」となっています。応援したい候補者・政党がなければ、いかない。ただ、選挙には

自分が同意する公約を掲げている政治家に、代わりに政治を行ってもらう

という意味があるわけですが、これまで見てきた通り、

投票することにより年代別投票率が上がり、該当年代への政治家による忖度がされるようになる

という効果もあるわけです。

もちろん、各政党の政策をきちんと理解して投票するのが一番望ましいです。でも若い方の中には、政治のことはよくわからん、という人もいらっしゃると思います。別にそれでも全然問題なくて、とりあえず投票に行くだけで、まずはいいのです。それだけで、若い方の投票者数の割合が上がるので、政治家は若者向けの政策を謳うようになります。政策について理解するのはその後でも良いのです。

少子高齢化とは言われていますが、若者が投票に行くだけで、政治を変えられるということですね。

皆さん、政治のことなんてなんにもわからなくても良いので、投票に行きましょう!内容はなんでもええです。でも投票に行くだけで、若い世代向けの政策を政治家が公約に掲げます。

ってことです。

また、1位、2位は、言い換えると

候補者・政党への期待のなさ

選挙で政治が変えられるとは思っていない

というところだと思いますが、ただ投票に行って下さい。それだけでまずは十分です。

そして、投票に行かないなことにより「政治家が高齢者に忖度するようになってしまう構造ができあがってしまうこと」、「投票に行くだけで、これらを防げること」を学校などで、教えてあげる必要があると思います。年代に関わらずまんべんなく投票率が下がるのであれば問題ないんですが、特定の世代だけ投票率が下がると困った事態になるわけです。

特定の政党に対するプロパガンダではないわけで、あくまでも、特定の世代だけ国民の権利である投票権を行使しないことによって、政治家がどういう行動に出るか、ということなので、学校で教えても問題ないはずです。

最後に

政治家は高齢者に忖度した政策ばっかりで、許せない。と言っている人がいますが、それは本質的ではない理屈です。これまで書いてきた通り、政治家が高齢者に忖度するのは

若い世代が投票に行かないから

です。確かに少子高齢化は進んでいます。でも、これまでのデータが物語る通り、若い世代の皆さんが投票に行くだけで、この世代の皆さんが喜ぶ政策を、政治家が公約に掲げたくなるだけの投票数の割合をまだ十分に持てます。

働いている世代の皆さん、投票に行きましょう。応援する政党や政治家なんてなくても良いです。「政治のことはよくわからん」も全然OK!投票するだけで、政治は変わります。この記事のデータが物語っています。