データでひも解く、日本の教育に足りないのはなんとインターネットだった!

DX顧問となって頂ける方を募集しております。LINE友だち追加で簡単!3秒で登録完了です。案件はLINEにて配信しておりますので、足元稼働予定がない方でも、お気軽に御登録頂けましたら幸いです。LINEはこちらから。

はじめに

昨日、わたしが大昔、10年ほど前にサラリーマンをしていた時の方々と、飲んできました。当時わたしは証券会社でデリバティブ(金融派生商品)という種類の商品のプライシング業務をしていました。

当時からフロアには外国人がちらほらといましたが、現在もやはりそのような感じとのこと。そして飲んだ方いわく

「中国人は本当に優秀。もう日本人と比べても、中国人の方が優秀だ。」

とのことでした。あぁ、半導体、ブロックチェーンだけでなく人材面でも日本の競争力は低下しているんだ。。。と思い悲しくなったのでした。

わたしが子供の頃は、職場に国籍として多様な人種がいる、ということはあまりなかったと思います。ただ、現在はもう、そういった企業が沢山あるのでしょう。だとすると、否応なしに人材として国際間の競争に巻き込まれます。

なので、飲み会の一言をきっかけに、せっかくなのでこれを良い機会として、日本の学力の世界ランキングを調べてみることにしました。その目的は3つ、

日本人の学力は諸外国と比べて上がっているのか下がっているのか?

下がっているとしたら、何が原因なのか?

学力を高めるためにはどうすればよいか?

です。

各国の教育を比較するもの

各国の教育を比較するための調査があります。PISA(ピザ)といって、Programme for International Student Assessmentの略です。これは、経済協力開発機構(OECD)が行っている、国際的な生徒の学習到達度調査です。

で、分野は何かというと、単純に算国理社ではなく、国立教育政策研究所の資料を読むと、

科学的リテラシー

数学的リテラシー

読解リテラシー

の3つに分けられています。

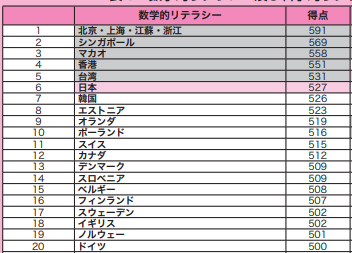

日本の順位を見てみましょう。まずは科学的リテラシーを見てみましょう。

OECD 生徒の学習到達度調査(PISA) Programme for International Student Assessment ~ 2018 年調査国際結果の要約~ 国立教育政策研究所より

おお、やっぱり北京、上海、そしてシンガポールに水を開けられている!!5位。むむむ!こりゃいかん!科学的技能がビジネスの世界でも重要ですからね。

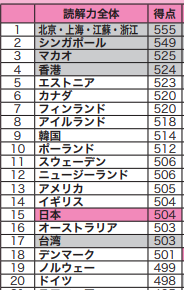

では次に、数学的リテラシーを見てみましょう。

OECD 生徒の学習到達度調査(PISA) Programme for International Student Assessment ~ 2018 年調査国際結果の要約~ 国立教育政策研究所より

ろ、ろ、6位!!!???

またしても北京、上海グループとシンガポールに負けている!これは大問題ですね。しかし、国語だけは、順位が高いはず。そこは美しい日本語の国です。見てみましょう。

OECD 生徒の学習到達度調査(PISA) Programme for International Student Assessment ~ 2018 年調査国際結果の要約~ 国立教育政策研究所より

えっ?

ええっ??

3つのうち、読解リテラシーが一番低い。。。

読解力がここまで低いと、国籍として多様性を持つ職場では、日本人は人材の競争力の面で負けてしまうでしょう。この3つが重要という前提ならば、注力すべきは最もスコアが低い力、つまり巷で騒がれているSTEMなどではなく、先に読解力、つまり国語の教育が重要、ということになります。

また当時のニュースはどう報道されていたかというと、「読解力の低下!」という風に頻繁に報道されていました。

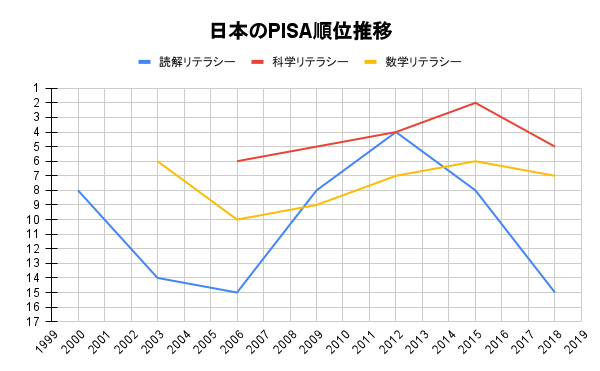

じゃあ、日本人の読解リテラシーは下落傾向にあったのかと思って各リテラシーの推移をみてみるとこちら。

OECD 生徒の学習到達度調査(PISA) Programme for International Student Assessment ~ 2018 年調査国際結果の要約~ 国立教育政策研究所より、わたしが作成しました。

これをみると、読解力は、

他の2つのリテラシーと比べて2009年以外ずっと順位が低いこと

2012年からみると、下落傾向だけど、2000年から見ると、まぁずっと微妙な順位にいること

が分かります。少なくともこのデータを見ると、「2012年から下落している!」というよりも「2012年だけ良かった!」ということ方がまともな様に私には思えますし、もっというなら、「2012年意外は微妙」といえるでしょう。事実OECDでも「平均得点の2000年~2018年の長期トレンドに関するOECDの分析によると、日本の読解力は、平均 得点のトレンドに統計的に有意な変化がない国・地域に分類され、そのうち「平坦」タイプに該当。」

と評価されています。

ではどの要素か

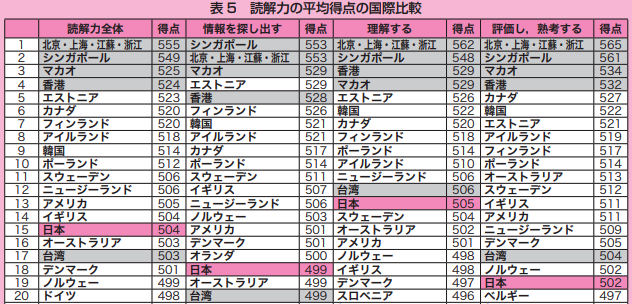

では、掘り下げて、読解リテラシーのうちどの要素が特に低いのか、みてみます。これについて考えてみると、実に面白い考察が出来ます。下は2018年の読解リテラシーの評価軸、「情報を探し出す」「理解する」「評価し、熟考する」です。一番左の列は、右3つの列の平均です。

OECD 生徒の学習到達度調査(PISA) Programme for International Student Assessment ~ 2018 年調査国際結果の要約~ 国立教育政策研究所より

これを見てみると、特に「情報を探し出す」と「評価し、熟考する」が低いですね。でもまだ釈然としません。これらの項目は、具体的に何を指すのか?それを知ってからあーだーこ−だ言ったほうが良いでしょう。これは国立教育政策研究所のOECD 生徒の学習到達度調査2018年調査(PISA2018)のポイントより以下になります。下線部は、2018年から新たに追加された項目です。

情報を探し出す

テキスト中の情報にアクセスし、取り出す

関連するテキストを探索し、選び出す

理解する

字句の意味を理解する

統合し、推論を創出する

評価し、熟考する

質と信ぴょう性を評価する

内容と形式について熟考する

矛盾を見つけて対処する

で、1と3が、低いわけです。

で、わたし、何か物事を考える時、その背景まで考えたほうがいいと思っています。この日本人の正答率が低かった、1と3の質問が出された背景はなんなのか?問題の例と共に見てみましょう。

「情報を探し出す」の背景

問題の一例として挙げられているのが、「ある商品について、商品の安全性を宣伝する販売元の企業のウェブサイトと商品の安全性について別の見解を持つオンライン雑誌のウェブページを比較する」というものです。ここで「必要な情報がどのWebサイトに記載されているか推測し探し出す」という問題です。

これ、インターネットで素早く情報を取れる能力ですよね?つまりこの背景には、

知らないものを早く探せる能力が求められている

ということです。少し拡大解釈になりますが、予め知っている方が良いけれども、やはりそれは限りがある。だから、知らないこと自体は問題なくて、それをいかに早く見つけ出せるかが大切になってきている、それを身につけられているか?ということが背景にあると思います。

「評価し、熟考する」の背景

これは、インターネットのコンテンツに接するリテラシーだと思います。インターネットが普及するまで、無いとはいいませんが、質が低く、信憑性の疑われるコンテンツ接する機会は少なかったはずです。当然そんなスキルも求められなかった。

一方現在は、インターネットが普及し、誰でも、厳しい内容のチェックなしにコンテンツを公開できるようになりました。その結果、質が低い、フェイクニュース、内容として正しく精査されておらず矛盾が含まれたコンテンツなどが、生成されており、また容易にアクセスできる。こうなった現在私達は、

コンテンツの質を判断する能力が求められている

ということです。

情報の質と信憑性を評価し自分ならどう対処するか、根拠を示して説明する、というものでした。まさしく私達が今インターネットで直面する問題だと思います。

ではどうやって身につけるか?

今後日本人がグローバルな競争力を持つために求められていることが見えてきたと思いますが、ではどうやって身につけるのか?

現状の日本の教育には沢山いいところがあると思います。

ですが、インターネットが普及した時代に特に必要となるこれらの能力は、現在の日本の教育では育たないでしょう。ではどうやって身につけるか?日本の教育が対応してくれれば一発解決なんですが、それにはすごく時間がかかると思いますので、それ以外では何が出来るんでしょう?

情報を探し出す

これは家庭でしか教えられないでしょう。教えてくれる塾というのもぱっと思いつく所はありません。恐らく普段から、わからないものを自分で調べさせるという練習をさせる必要があると思います。インターネットコンテンツを使って練習させるのが良いと思います。検索エンジン、instagramのハッシュタグでの検索、twitterでの検索など、ありとあらゆるメディアを使って検索をさせる。もはや大人と同じ様に検索経験を積ませる必要があると思います。ただ、インターネットコンテンツを使わなくても練習は出来ます。図鑑や辞書などで調べる癖をつければ練習できるはずです。

評価し、熟考するの背景

振り返って考えてみると、国語の勉強では、ひたすら読解問題をやらされますが、まさか信ぴょう性が疑われる文章だとか、矛盾をはらんだ文章を読まされることなんてまずありません。読解問題を取り組む際、文章自体は正しいという前提で、その文章から「読み取る」ということをひたすらやっていますよね。もちろんこれは大切ですが、それだけでは今後は十分ではない、ということですね。

これも、家庭で取り組ませることが出来ると思います。親子で一緒に色んなコンテンツを読み、議論する。質の良いものだけではなくて、ありとあらゆるクオリティのコンテンツを一緒に読む。質の低いもの、高いもの、信憑性の高いもの、低いもの、など様々なコンテンツを読んで、議論する。これで練習はできると思います。もちろん放っておいてはだめで、質の低さ、信憑性の低さ、またコンテンツのどういう所からこれらが判断できるか、ということを議論する必要があると思います。

最後に

「データで紐解く、日本の教育に足りないのは!」と題しましたが、結論としてはインターネットとの向き合い方、ということでした。インターネットの普及によって、人間に求められている能力も変わってきている、ということですね。日本の教育も、変わる必要があるように思います。コンテンツ自体の信憑性を問う読解問題なんて、わたしは小学校・中学・高校の国語の授業で扱いませんでしたから。

いずれにしても、日本の将来のために、動的に教育も見直してもらいたいものです。